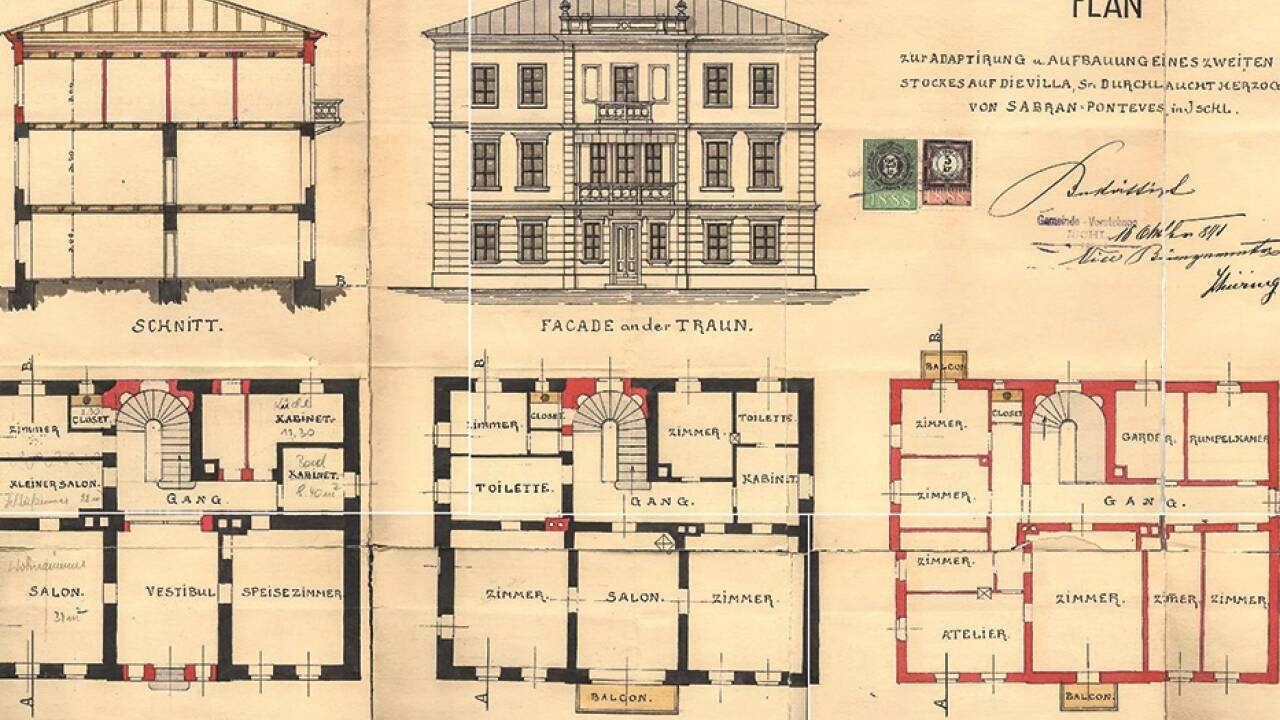

Fast 40 Operetten schuf Franz Lehár, einige der wichtigsten davon in seinem geliebten Sommerfrischedomizil in Ischl. Bereits 1901, mit knapp 30 Jahren, besuchte er das erste Mal als Militärmusikkapellmeister den Kurort und lernte dort seine spätere Frau Sophie kennen. Durch die Operette "Die lustige Witwe" zu Geld und Ansehen gekommen, kaufte er elf Jahre später die neoklassizistische Villa direkt an der Traun von Elzéar Herzog von Sabran-Pontevès.

Franz-Lehár-Villa: Sanierung verbindet Geschichte mit modernem Komfort

Dialog mit Franz: Der Titel der Ausstellung in der wiedereröffneten Franz-Lehár-Villa in Bad Ischl kann auch als Motto für die aufwendige Sanierung des Hauses gelten. Sie sollte vor allem den intimen Charme von Lehárs gewachsenem Wohnumfeld bewahren.

Fast jeden Sommer verbrachte er dort bis zu seinem Tod 1948. In seinem Testament hinterließ Lehár die Villa samt rückwärtigem Nebengebäude der Stadt Bad Ischl. Die Auflage war, aus der Villa ein Franz-Lehár-Museum zu machen. Die Räume auf drei Etagen mit repräsentativer Stiege im Mittelflur blieben daher bis heute weitgehend unverändert. Das Sterbezimmer Lehárs mit Tagesdecke, der Steinway-Flügel und der Schreibtisch im großen Arbeitszimmer, die Vitrinen mit Geschenken und Nippes aus aller Welt, die mehr als 100 Gemälde und zahlreichen Möbel aller Epochen atmeten noch die Anwesenheit des großen Komponisten. Dies galt es trotz Sanierung zu bewahren. SNP Architektur bekam den Auftrag für die Gesamtorganisation und Planung. 150 Personen aus 27 Gewerken arbeiteten an dem Projekt mit.

Warum war eine umfassende Sanierung notwendig?

Das Gebäude wies seit vielen Jahren erhebliche Setzungsrisse auf, "die trotz diverser Verstärkungen im Fundamentbereich nicht in den Griff zu bekommen waren", erzählt Christian Neureiter, Geschäftsführer von SNP. Ein geologisches Gutachten wurde eingeholt und damit eindeutig geklärt, dass es durch Schwankungen im Grundwasserspiegel immer wieder zu Veränderungen bis in 14 Metern Tiefe kommt. Sandige Feinteile des heterogenen, schottrigen Bodens werden ausgewaschen und führen zu Bewegungen, die das Gebäude nicht schadlos aufnehmen kann. Aber wie ein Fundament in dieser Tiefe sanieren, ohne das Gebäude zu stark zu belasten? Die Lösung lag in sogenannten Mikropfählen, die mit nur acht Zentimetern Durchmesser Element für Element in den Boden getrieben wurden. Voran an jedem der 52 Pfähle ein selbst bohrender Kopf, der schlussendlich auch im Boden verblieb.

3D-Scan von jedem Zimmer der Lehár-Villa

Aber zunächst zurück an den Start des Sanierungsprojekts. Die Befundung der Villa war mit dem geologischen Gutachten nicht abgeschlossen. Das Haus wurde mittels 3D-Scan Zimmer für Zimmer aufgenommen und dann am Computer zusammengesetzt. Diese Methode erlaubt es, nicht nur die üblichen Planmaterialien wie Grundrisse und Schnitte zu erzeugen, sondern auch die Dokumentation aller Gegenstände wie Möbel und Bilder im Inneren.

Alle Gebäudeteile aus Holz, Stein und Metall sowie Wandanstriche wurden von Fachleuten begutachtet und erste Kostenschätzungen eingeholt. Dann ging es ab Herbst 2022 daran, das gesamte Haus auszuräumen und zu inventarisieren. Dazu mussten die Möbel aufgesperrt und alle Schubladen und Fächer entleert werden. Es kam zu Überraschungen: versteckte Briefe, vergessene Notizzettel und private Gegenstände, die ebenfalls dokumentiert werden mussten, aber noch einer genaueren Untersuchung bedürfen.

Bauarbeiten meistern Stabilisierungsherausforderung

Im Erdgeschoß mussten für die Gründungsmaßnahmen alle Wandvertäfelungen, Fliesen und Bodendielen herausgenommen werden. Dann wurde ein Meter abgegraben. Das Gerät zum Bohren der Mikropfähle passte gerade noch durch die Eingangstür. Nur der Türstock musste entfernt werden. Die Mikropfähle allein bewirken jedoch noch wenig. Erst durch eine Bodenplatte, die mit dem Haus verzahnt ist, entfalten sie ihre Tragfähigkeit. Was einfach klingt, wurde jedoch zur Herausforderung, berichtet Architekt Christian Neureiter, denn die Wände waren der Erschütterung des Stemmens nicht gewachsen. Eine Lösung fand sich im Bohren von halbrunden, kleineren Taschen in die Außenmauer. Somit war der wichtigste Schritt zur Stabilisierung des Gebäudes getan.

Liftinstallation, Dach- und Fenstersanierung

Der Einbau des Liftes im Inneren kann wohl als größter Eingriff ins Haus bezeichnet werden, ist aber für ein modernes Museum inzwischen unumgänglich, denn er gewährleistet die Barrierefreiheit. Nach dem Setzen der Schlitze für Elektroinstallation und Heizung widmete man sich dem Dach. Die letzte Geschoßdecke wurde gedämmt und die Dachhaut erneuert. Gleichzeitig lief das Projekt Fenstersanierung, das altes Wissen im Umgang mit Kastenfenstern wiederbelebte. Fast alle Fenster wurden nur repariert, die Beschläge abgenommen und gereinigt, die Flügel mit Ölanstrich eingelassen und die für die Sommermonate typischen Fensterläden ergänzt. Viele davon fand man auf dem Dachboden.

Zu Beginn der Wintermonate wurde ein lange Zeit üblicher Brauch wiedereingeführt: Die Läden wurden aus- und die sogenannten Winterflügel eingehängt, um eine bessere Wärmedämmung zu erzielen. Im Sommer hingegen helfen die Läden, die Wärme draußen zu halten. Beim Austausch werden alle Fensterrahmen mit einem leicht öligen Lappen abgewischt und der Anstrich damit aktiviert. Dadurch ist ein langes Leben der Holzrahmen garantiert.

Einer museumsrelevanten Vorgabe mussten die Fenster jedoch unterzogen werden: dem verbesserten UV-Schutz. Gegen eine aufgeklebte Folie sprach die Qualität der originalen Materialien, daher wurde mundgeblasenes Tafelglas mit integriertem UV-Schutz eingesetzt. Die höheren Kosten zahlten sich aus: Der leichte Grünstich der Gläser vermittelt im Inneren ein lebendiges Licht und ist ein wichtiges Gestaltungselement.

Alte Kachelöfen dienen als Wohnraumbelüftung

Einfach öffnen darf man die Fenster in der Lehár-Villa aber nicht. Denn damit könnten Ungeziefer wie Holzschädlinge oder Motten ins Innere des Museums kommen und Tapeten, Vorhänge und Möbel befallen. Daher wurden die nicht mehr funktionstüchtigen Kachelöfen für die kontrollierte Wohnraumbelüftung genutzt. Die in den Öfen verlegten Schläuche blasen langsam frische Luft ein, während zentral, also an einer Stelle, die Luft aus dem gesamten Haus angesaugt und getauscht wird. Davon bemerkt der Besucher aber nichts. Auch nicht von den abgenommenen, gereinigten und wieder eingebauten Tapeten, denn sie sind wieder sauber, sehen aber trotzdem alt und gebraucht aus.

Neben all den warmen und üppigen Einrichtungsgegenständen des frühen 20. Jahrhunderts fällt das Badezimmer Lehárs als markant nüchtern und modern auf. Es ist schlicht mit weißen Fliesen ausgelegt und mit für damalige Verhältnisse modernster Technik ausgestattet.

Die cremefarbige Chaiselongue ist das einzige Zugeständnis an Wohnlichkeit und ließ den Herrn des Hauses die Aktfotografien an den Wänden in Ruhe betrachten. Auf die danebenstehende Waage stellte er sich jeden Tag. Franz Lehár, der bekannt war für seine Ordnungsliebe, notierte am Türstock Datum und Gewicht. Auch das ist natürlich erhalten geblieben.